<利用可能なISMバンド周波数>

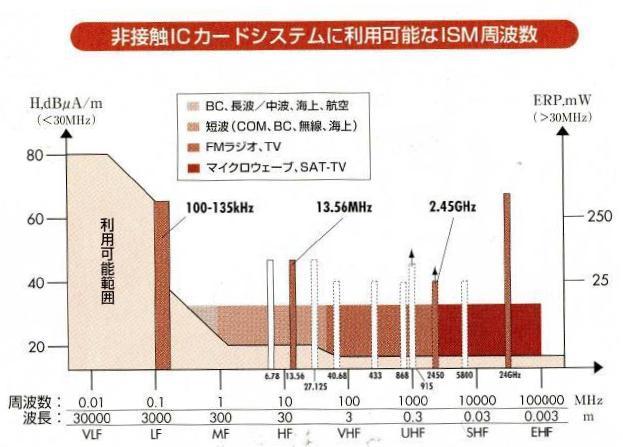

非接触ICカードは、電磁波を発生させるため、無線システムとして分類されている。他の無線業務を非接触ICカードシステムが動作することによって混乱させたり、妨害したりすることがない環境を構築しなければならない。非接触ICカードシステムが近くのラジオやテレビ、移動無線(警察、防犯、産業)、海上無線、航空無線、携帯電話などの妨害をしないということを保証することが大切である。

非接触ICカードシステムが利用できる電波の周波数は制限されている。このため、産業、科学、医学などに指定されている周波数帯を使用すること唯一可能である。これを、ISM(産業、科学、医学)周波帯と呼び、世界共通に使用できる周波数である。

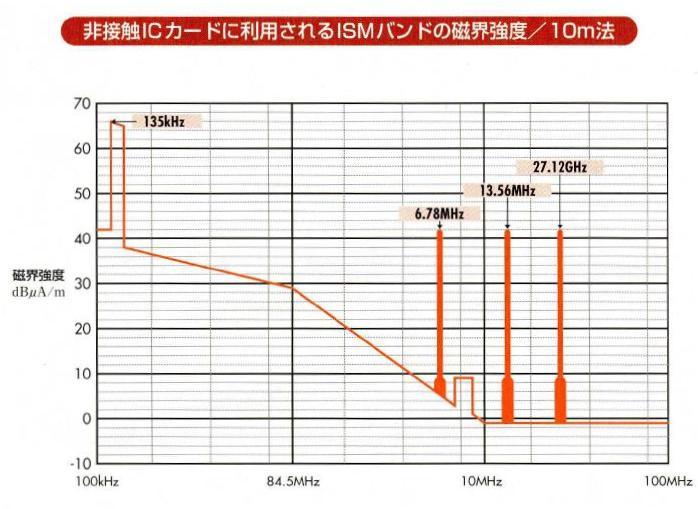

ISM周波帯に加え、135kHz以下の周波帯(南北アメリカや日本では400kHz以下)も適しており、高い磁界強度で動かす誘導結合システムの場合利用する。

よって、非接触ICカードの利用できる電波の周波帯は…

A. 長波帯 〜135kHz

B. 短波帯 6.78MHz、、27.125MHz、40.68MHz

C. 超短波帯 433.92MHz、869.0MHz、915.0MHz

D. マイクロ波帯 2.45GHz、5.8GHz、24.125GHz

ISMバンドとして国際的に利用が認められていても、国によっては軍用になっていたりして、利用できない場合もある。ICカードは、国際的に利用可能でなければならず、電磁誘導結合の非接触ICカードには、13.56MHzが採用された。

<短波帯(13.56MHz)を採用する非接触ICカード>

短波帯では、コイルの巻き数が3〜5ターンでよく、ID-1カードサイズ(厚さ0.76mm)にエッチングや印刷配線でコイルを搭載する。そして100kb/sを超える通信速度、CPUの搭載、キャパシタなどを含むワンチップICの実現なども達成したことに価値がある。この背景には、ICマイクロチップの小電力、小型化の技術進展がある。

短波帯でのISM周波数は、6.78MHz、13.56MHz、27.125MHzと倍々だが、非接触ICカードの標準化にあたり、ヨーロッパでは距離・電力の有利な6.78MHzを希望していたが、アメリカや日本は軍事利用があるために許可されない。また、27.125MHzは、高周波溶接機の高い磁界で妨害を受けることがある。このため、世界的に利用しやすく、人間が持って使用する非接触ICカード用としては、機能、信頼性、およびコスト面を考慮して13.56MHzの周波数が選択された。